上期我们向大家详细汇报了一例函件的以“发笑发作”为首发症状的下丘脑错构瘤(以下简称HH)患者的病史及临床检查所见,并以小贴士的方式将下丘脑的解剖和HH临床知识要点单独列出来以飨读者。这期我们将继续深入下去,给大家介绍基于影像学的HH临床解剖分型与临床症状之间的关系以及HH的多种治疗方法。

下丘脑错构瘤临床解剖分型与临床症状学

令人感到有趣的是,有研究显示人类HH的大小与大脑成比例,亦即随着患儿年龄的增长,HH的大小与大脑的大小成比例的增长,这是一个未解之谜。鉴于国内核磁共振扫描序列各家医院所使用的参数不一致,尤其是扫描的层厚和层间距参数不同,国内很多医院常规头颅核磁共振扫描层厚一般为6-8mm,层间距一般为层厚的10%,选择这样的层厚和层间距进行扫描,在婴幼儿期可能因为HH较小而难以扫描到病灶。这也是该患者在其它医院反复数次进行头颅核磁共振检查时未能发现病灶的重要原因。鉴于病灶起于脑内特殊的剖结构----下丘脑,所以要选择特殊的定位线(沿前连合和后连合的连线)行零间距薄层(1mm)扫描才能更为细致地观察到该脑区结构的信号改变。以上这些资讯都是HH影像学的工作基础。倘若临床大夫头脑中没有有关下丘脑解剖及HH临床基础知识的储备,仅仅给患者开具常规的头颅核磁共振检查单,影像科医生和技术员则会按照他们的惯常工作经验给患者进行常规序列的核磁共振扫描,其结果难以发现病灶则是必然的。

国外不少学者曾先后提出了基于影像学的HH不同分型标准,但由于多数分型其纳入研究的临床病例数有限、研究者研究视角的局限性及分型过于繁琐等问题,使得多数HH临床分型对临床指导意义不大。

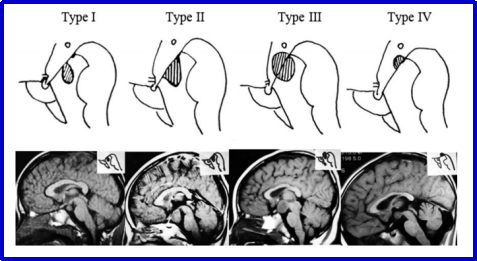

我国天坛医院罗世祺教授团队经过多年临床资料积累,基于全球最大病例数,将HH的大小和临床症状关联起来,找出其中的规律性,提出了一个符合实用的、合理的、HH新临床分型:I一Ⅳ型(图1):

❖I型及Ⅱ型的HH均位于下丘脑的下方、脚间池内,第三脑室底部无明显受压变形。

❖I型HH与下丘脑附着面小,I型主要与性早熟(以下简称PP)及无症状有关,极少有癫痫发作(局灶性发作和/或全面性强直-阵挛发作,以下简称EP),由于HH位于脚间池,与下丘脑接触面小,且HH多不大(平均最大径为13.57 mm),翼点入路手术较为安全,但因多表现为PP,目前已被抗性早熟药物治疗所取代,只有很少患者因难以承受巨额药费而手术;

❖II型HH与下丘脑的附着面宽大,但第三脑室底部变形不明显(无变形或变形<10%);II型则发笑发作(以下简称GS)、EP的比例有所升高,PP比例下降,HH体积增大,平均最大径为18.73 mm,若手术则以翼点入路为佳;

❖III型特点为HH骑跨于第三脑室底,第三脑室底部受累变形明显;Ⅲ型则不同程度突人第三脑室。临床表现以GS、EP为主,手术则可根据HH主体与第三脑室的关系而采用经胼胝体穹隆间入路或翼点入路;

❖IV型则HH完全坐落于第三脑室底、位于第三脑室内,最大径多在1cm左右。IV型临床以GS或EP为主,几乎没有PP,手术只能采用经胼胝体穹隆间入路切除,且效果极佳。

❖214例HH病例经统计学分析显示PP的发病年龄明显小于有EP者;HH的大小在各型中存在明显差异,即Ⅲ型、Ⅱ型>I型>IV型,而Ⅱ型与Ⅲ型之间则差异无统计学意义;HH的大小与PP不相关,而与GS及EP呈正相关;PP最常见于I型,罕见于Ⅳ型,而GS和EP最常见与Ⅲ型,而罕见于I型;无症状者多见于I型和Ⅱ型,而Ⅲ型及Ⅳ型罕见。

图1 下丘脑错构瘤分型(I一Ⅳ型)

下丘脑错构瘤治疗方法

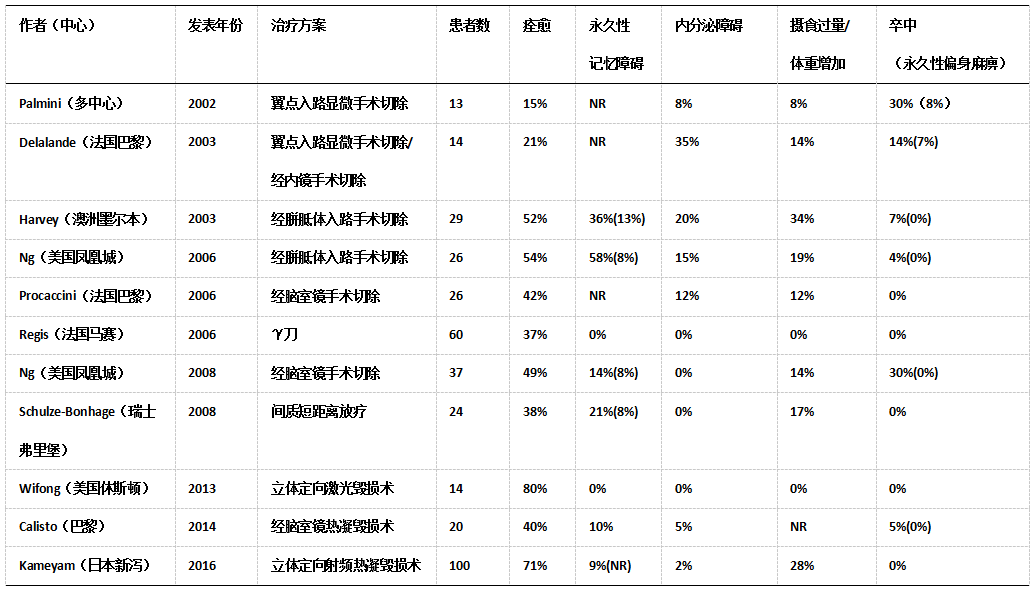

HH治疗方法包括手术治疗、药物治疗、γ刀、立体定向射频毁损,鉴于HH位置较深,目前多采用微创的立体定向射频毁损治疗,治愈率为70%以上。

来自日本新泻国立癫痫中心团队基于全球最大的行立体定向射频热凝毁损术(STR)的HH患者群,100例伴难治性发笑性癫痫的HH患者经术前评估行MRI引导的SRT治疗,结合既往外科切除性手术或γ刀治疗方法,认为SRT治疗HH,即微创又高效,并发症最小。无论是显微外科还是内镜下切除,术后最高无发作率仅为54%,而并发症15-48%不等。γ刀无发作率更低,仅为38%,并发症却不小为17%。而SRT治疗HH术后无发作率仅为76%,并发症可忽略不计。

法国马赛癫痫中心Jean Regis教授等复习文献,总结了来自世界各地不同中心外科治疗HH的数据,比较各种方法的疗效性和安全性(见图2),同样认为立体定向激光毁损术和立体定向射频热凝毁损术疗效和安全性较其它方法更佳。

图2 伴难治性癫痫的下丘脑错构瘤外科各种治疗方法的术后疗效和并发症比较

以上资料来自暨南大学附属第一医院癫痫中心。